「ユニクロの株って、買うのに460万円かかるの!?」

新NISAで投資デビューしたばかりの友人の驚き。投資を始めると自分が知っている企業の株式が気になるというのはあるあるですよね。

筆者自身も投資を始めた頃、任天堂の株式が最低投資額が300万前後で「買えるか〜」って心の中で突っ込んでいた頃を思い出します。

東京証券取引所がついに動いたという記事を見かけたので、株式分割についてまとめようかと。

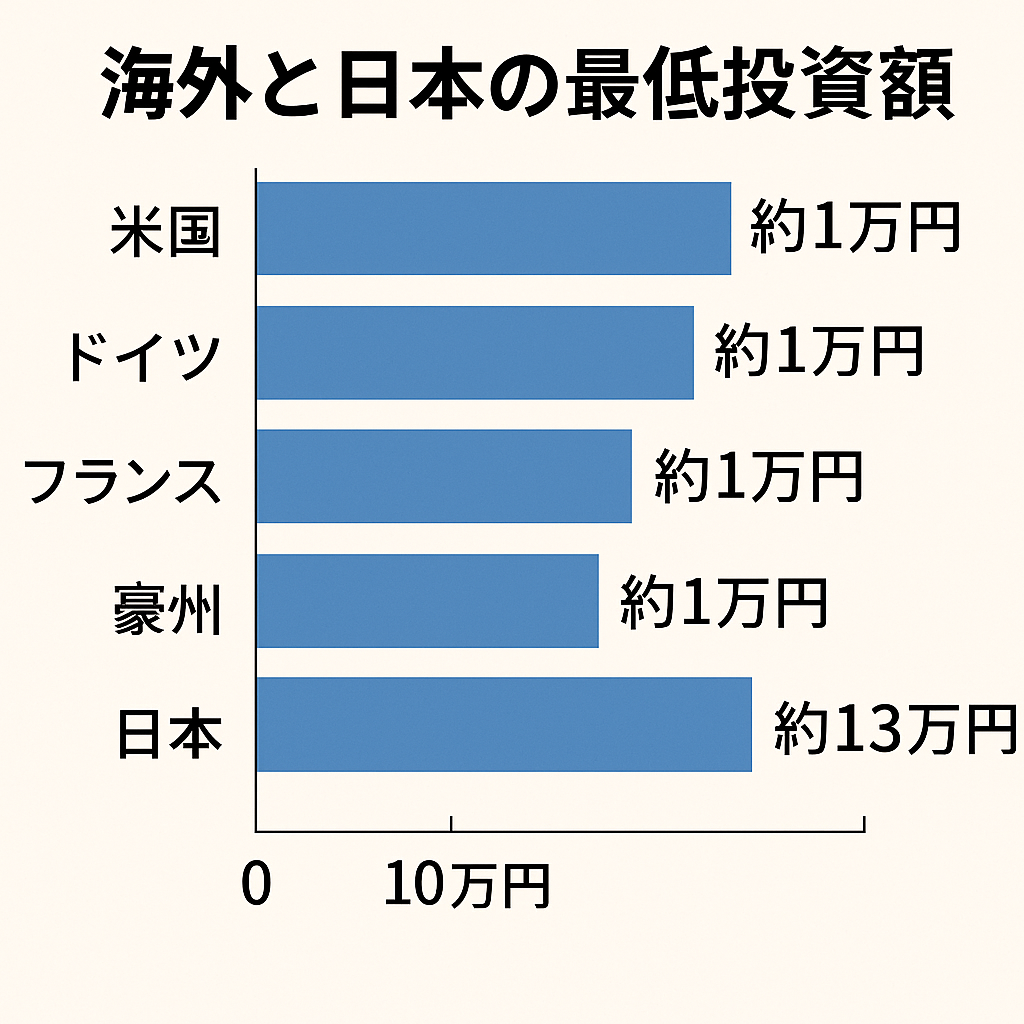

2025年4月、東証はすべての上場企業に対して「最低投資金額を10万円程度に引き下げる」よう要請。個人投資家が日本株に参加しやすくなる環境が整いつつあります。(日経新聞より)

この記事では、株式分割の基本から東証の最新方針の狙い、今後の株価への影響までを徹底解説。貯金から投資へ踏み出したいあなたに、絶対読んでほしい内容です。

- 株式分割の仕組みと目的

- 株価が上がる場合・下がる場合の理由

- 東証の「10万円要請」の背景と影響

- 株式分割の成功・失敗事例

- 今後の市場動向と海外との違い

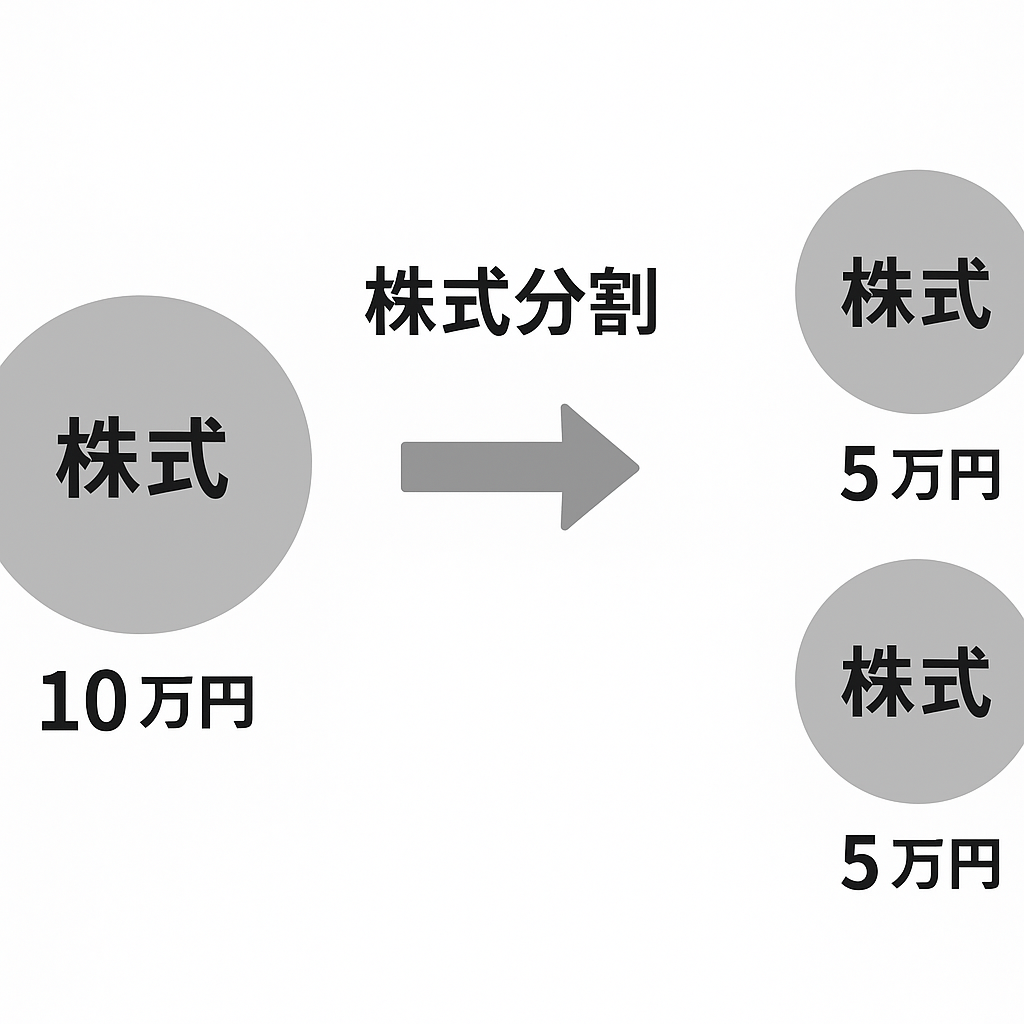

株式分割とは?

1株が複数に分かれる仕組み

株式分割とは、1株を複数に分けて「見かけの株価を下げる」施策。

たとえば1株10万円の株を2株5万円に分けても、企業の価値は変わりません。

あくまでも目的は投資ハードルの引き下げです。

投資家の負担が軽くなる

最低投資額が下がることで、より多くの個人が株式にアクセス可能に。成長投資枠との相性もよく、株式分割は投資デビューのチャンスを広げてくれます。

株価が上昇する理由

注意すべきポイント

分割で必ず上がるわけではない

業績が伴わない企業では、分割後に株価が下がるケースも。たとえばNTTは分割後に減益見通しを出し、株価が下落しました。

実際の企業事例

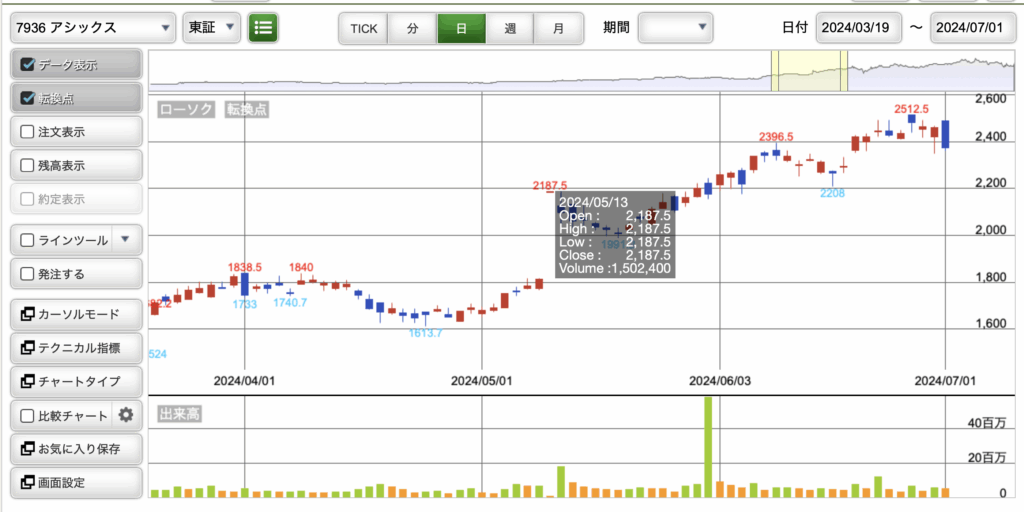

アシックスの例(24年5月)

成功:アシックス

アシックスは分割+配当上方修正を発表し株価21%上昇。

NTTの例(23年5月)

失敗:NTT

2023年5月にに分割を実施したNTTは、ゆっくりと下落。また、24年5月に減益を発表し株価が大きく下落しました。分割のタイミングと企業業績のバランスが重要です。

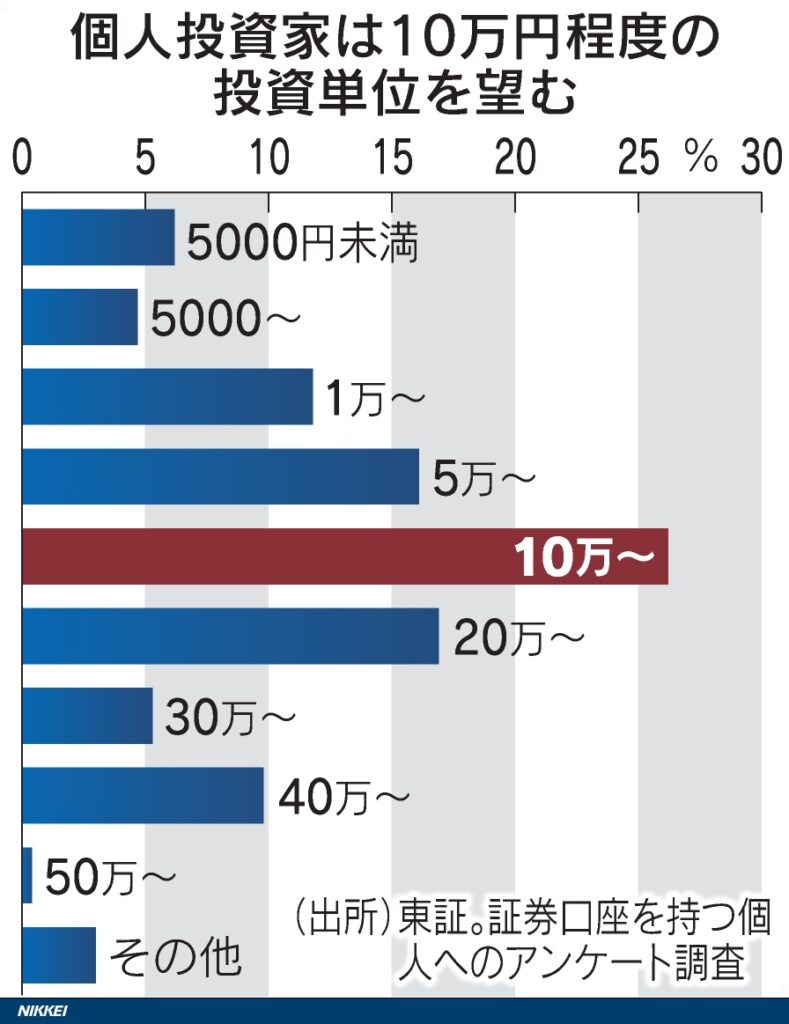

東証の新方針と背景

最低投資金額「10万円」を目指す

2025年4月、東証は全上場企業に「最低投資額を10万円程度に引き下げる」よう要請しました。背景には「貯蓄から投資へ」の流れと、個人の少額投資ニーズの高まりがあります。

個人投資家の裾野を広げる

実際、東証の調査では最も多かった希望投資額が「10万円」。

これに応える形での政策で、今後さらに株式分割の動きが広がると予想されます。

(日経新聞より)

なぜ企業は分割を行うのか?

海外との違いと今後の展望

海外は「1株単位」が主流

アメリカやドイツでは1株単位で取引が可能。米アップル株は約2.8万円で買えるのに、日本ではファーストリテイリングに460万円が必要。ここに大きな壁があります。

日本市場の制度改革が進む可能性

東証は現行の単元株制度は維持しつつも、将来的な1株単位への移行も視野に。個人投資家が参加しやすい市場整備が進められています。

株式分割は、初心者にもやさしい「投資ハードルを下げる施策」。東証の新方針により、今後さらに10万円程度で買える銘柄が増えそうです。分割の意味や企業の意図を理解することで、投資チャンスを見逃さない目を養いましょう。

コメント